2020年10月起,在北京大学海外名家讲学计划项目的大力支持下,北大经济史学名家系列讲座邀请伦敦政治经济学院终身教授,英国皇家史学会终身院士邓钢进行六次主题演讲。系列讲座由北京大学经济学院经济史学系、北京大学社会经济史研究所和北京大学外国经济学说研究中心联合主办。

注:邓钢教授的讲座冲击力很强,带给我们研究中国经济史的全新的视角。虽然他的某些论述、个别结论我们未必完全同意,但他山之石,可以攻玉,他的研究视角、立论基础、对二十五史史料的高度重视,都是非常值得我们学习的。

本文将邓钢教授前两次讲座的主旨内容做简要陈述,以飨读者,后续讲座内容将另文推送。

第一讲 秦代郡县制对中国2000年的影响

邓钢教授指出秦代郡县制是中华文明对世界的一大超前的制度创新。郡县制的出现是偶然现象,这一现象或说明上层建筑可能超前于经济基础,生产关系也对生产力具有决定影响,意识可以决定存在。

从世界经济史的视角观察,法国、德国、意大利等欧洲国家曾长期实行领地制度,领主在自己领地区域具有高度自治的财政、军事等权力。法国直至19世纪拿破仑称帝后才从领地制度转变为郡县制,德国普鲁士直至俾斯麦改革才完成向郡县制的转变,而意大利在第一次世界大战之后才真正实现郡县制制度。东亚日本的历史亦不例外,日本曾长期实行大名领地制度,在明治维新后才形成郡县制。由此来看,秦代郡县制的出现确实领先世界其他国家约两千年。

邓钢教授利用司马迁的《史记 秦始皇本纪》对秦代郡县制产生前后这一特殊时期的历史进行了细致解读。他认为秦代郡县制的出现具有历史偶然性,并巧用“1、2、3、4、5、6”六个数字对这段历史进行了简述。1指一个王子(即秦庄襄王子楚,秦始皇嬴政名义上的生父),2指两个王室(秦国、赵国),3指三个后裔(秦始皇嬴政及他两个同母异父的弟弟),4指四项重要的改革:废贵族、禁刀枪、焚诗书、坑儒生,5指五大成就:以军代政、军功论赏、车同轨、书同文、海内和平。6指秦灭六国。

秦灭六国后,秦始皇在帝国范围内推行郡县制。这一决策既蕴涵了秦始皇的个人意志也对当时的历史条件相对应。从秦始皇的身世来看,子楚作为秦国的边缘王子最终成为秦帝国合法继承人。子楚的儿子秦始皇在即位后,由于自己母亲的特殊身份,他杀死了自己同母异父的弟弟,也让分封制失去了实行的基础条件。秦始皇还着力推动了多项有力的改革,如通过土地、行政的改革废旧贵族,立新贵族;通过禁刀枪完成暴力垄断;通过焚诗书完成意识形态垄断;通过坑儒生消灭政治异己,以上种种措施都开创了中国历史上的先例。秦始皇在统一六国后,延续了以军代政(军管郡县)和军功论赏的制度,设三十六郡,车同轨以便于御察地方,书同文以利于郡县官员的信息沟通。秦始皇所推行的政策希望结束诸侯战争,保障海内和平,使自己所建立的制度成为定制延续千秋万代。因此,这一系列事件推动秦代郡县制的产生和发展本身就充满了历史的偶然性。

自秦代郡县制创立以来,这一制度带来了一系列重要的历史后果。首先,郡县制界定了中国帝国在东亚的版图。其次,郡县制确定了中国特有的‘官僚君主制’,选择了儒家作为官僚君主制的指导思想和行为准则,并选中了‘农’作为国家结盟的对象,出现中国特有的‘国家-农民联盟’。‘农’的政治地位高于‘工’,‘商’,这在世界史上也是罕见的。相比于领主制,郡县制具有较大官员的供给弹性的优势,这使得帝国领土版图具有较大弹性。欧洲历史上实行的领主制度,由于受到贵族人口和生殖能力限制,领地疆域相对稳定。欧洲领主九次十字军东征均没有建立政权,与没有郡县制有直接关系。而中国历史上从秦汉至明清,经历了多次疆域的扩张、收缩,这都说明了官员供给弹性决定了领土版图的弹性。郡县制推崇以才取人(Meritocracy)的文官统治,允许社会阶级流动,导致‘布衣阶层’有可能崛起,这有效提升了社会人力资本投资,提升社会总体管理效率。文官郡县管理制度崇尚文治教化,减弱了地方暴力冲突矛盾,间接降低了社会交易成本。郡县制有利于帝国内部消弭战争维持和平,而非政府财政税收的最大化,或者官员对朝廷忠诚的最大化。税收和忠诚最大化是领主制的特点。

但是郡县制也存在一定弊端。例如,秦始皇焚书坑儒对思想控制的先例产生了思想僵化的负面影响。尽管董仲舒说服汉武帝独尊儒术,但孔家一言堂随着朝代的更迭,越来越强调个人克己修身,因此秦代以后的封建主义社会再无百家争鸣。此外,文官制度的发展也产生了根深蒂固的官僚主义,相比而言,中世纪西欧和江户日本没有官僚主义的条件和动机。尽管儒家推崇轻徭薄赋,但重农抑商的政策偏好也导致了工商业的发展迟缓,帝国经济结构单一化。最后, 过分重视考试取仕和‘孝道’引出的‘好男不当兵’的社会价值判断也导致了尚武精神的缺乏。

本次讲座的评论人由清华大学社会科学学院教授,教育部长江学者特聘教授龙登高、北京大学经济学院经济史学系副主任,长聘副教授郝煜担任。

龙登高指出邓钢教授的研究表明具有全球经济史的比较视野十分重要。即使是一个老生常谈的话题,学者也应该努力通过不同视角发现创新性的结论。欧洲的文官体系伴随着近代民族国家形成而建立,比起秦代军管郡县、汉代文官郡县制度在时间上存在明显地落后,这说明了秦代郡县制的超前性。如邓钢教授所讲,郡县制的产生存在偶然性,并不断在官僚制度、科举制度等方面得到发展完善。中国历史能够延续偶然产生的郡县制度,并围绕这一制度产生一系列创新背后的原因值得我们进一步深思。需要注意的是,我们不能因为中国近代的落后,就迷信西方近代的制度创新和过分贬低中国历史上的制度遗产,客观理性地看待东西方文明的发展才是较为正确的史观。

郝煜指出秦代郡县制的建立和巩固既存在个人偶然因素,也存在长期因素。秦始皇作为秦帝国君主,其目标函数和约束条件也受到长期积累发展的历史环境的制约。同时,他认为尽管西方正式的文官体系出现较晚,但是欧洲的教会、中世纪学校仍然承担了一部分文官的人才供给,因此东西方官员供给弹性的差异或不应被过分高估。此外,部分文献表面分封制和郡县制的选择比较也可能受到农业生产异质性高低、军事威胁单一或多方向及对于大规模水利治理的需求等因素的影响,这些较新的成果或许可以为这一话题补充新的思考方向。

最后,北京大学经济学院经济史学系主任周建波教授对本次讲座进行了总结。他认为邓钢教授的演讲让人深受启发。古人曾说‘居马上得之,宁可以马上治之乎?’。秦国成功改革的原因之一是成功抑制了旧贵族的顽疾实力,而提拔了一批新贵族。在商鞅变法时,秦国主要以军功进行行赏,这一举措极大激励了一批底层人士努力在战场上奋勇拼杀。但这样的激励制度也导致了人力资源能力的不匹配,例如韩非子就曾反驳认为能征善战的将领未必能够履行地方长官的职务,这或许也是后来法家军管郡县向儒家文官郡县制度转变的原因。

第二讲 中国高产农业是什么决定的

邓钢教授指出中国历史上的一个重要特征事实,即历史上中国呈现高产农业的特点,但中国的自然资源禀赋并非最适合农耕。曾在南京金陵大学任教的美国学者卜凯教授对中国的农业地理环境进行了深入考察。根据卜凯教授的调查,就资源禀赋而言,中国的年降雨量并不高。仅根据农作物生长所需的天然水资源,中国北方更为适合小米玉米和红薯,南方适合种植麦类,整体而言,中国的天然环境并不适合种植水稻,惟有通过人工灌溉予以弥补。而地形上,中国整体多山少平原,农耕土地的不足致使中国人进行大规模地整地。卜凯调查还表明,中国农业灌溉水源上,北方小麦70%来自于井水灌溉,而南方水稻64%依赖于河水。他指出,这一证据表明德裔美国历史学家魏特夫(Karl Wittfogel)所提出的‘垄断河水的东方专制主义’可能并不成立。种种迹象表明,中国发达的农业并非由于在自然资源禀赋存在先天优势。

中国农耕生产成本较高。与中东麦类起源地相比,中国北方并不适合种麦;与南亚及日本相比,中国南方并不适合种稻。邓钢教授提出有理由推测中国的农耕经济是自上而下政策导向建立的,且这个过程到宋代才完成。这一结论得到了以下证据支撑。

第一,国家土地所有制曾是长期历史制度。西周到唐末历时2000年之久的土地国家所有制,符合马克思的“亚细亚生产方式”的提法。井田制、均田制等土地制度也都主要由政府这只看得见的手推动;但至宋代,中国已经实现广泛土地私有制,看得见的手逐渐让位于民间市场这只看不见的手。卜凯调查表明,中国耕地的90%都属于私人所有土地,并得到官方认可。宋代就有一田多主的说法,这表明此时的农业剩余可以支持一个食利阶层,中国农业经济较为成熟和高产。宋代中国的土地私有制是随着中国农业从北方向南移同步进行的,国家看得见的手主动让位于市场看不见的手,可以说是社会生产力发展的结果,也不再需要劝农。随着土地制度的变革,中国税收结构也发生变化,由唐代的租庸调向两税法转型。宋代的货币土地直接税的制度确实对宋代已经进入农业资本主义的假说提供了一定支撑。从全球经济史视野来看,相同的土地制度欧洲落后中国800年,亚洲落后中国900-1000年。

第二,在宋土地私有制以前,重农-劝农体系人为降低农业的机会成本,对建立中国现有农耕体系起到至关重要的作用。《史记 货殖列传》中就有记载“夫用贫求富,农不如工,工不如商”(类似说法亦可见于《汉书 货殖传》),这表明自然规律显示相比于其他行业,农业绝无行业上的优势。中国自古代以来通过多种政策引导民众从事农业,例如实行轻徭薄赋,通过常平仓制度平抑粮价,专门设有管理农业行政官员指导农业生产。此外,通过农业信息共享也提升了农业效率,《氾胜之书》、《齐民要术》、《王祯农书》、《农政全书》等书籍的广泛流传可以证明这一点。由此来看,中国历史上重农思想的渗透是自上而下实行的,明清皇室还专门请艺术家对耕作进行描绘,君主高调劝农。

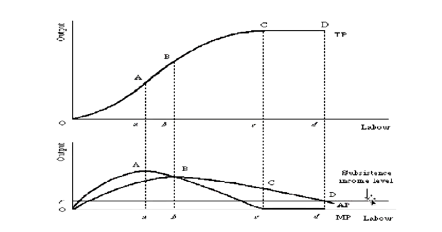

邓钢教授进一步指出中国农业在微观和宏观上取得了重大成功。微观上,中国古代农业达到了俄国经济学家恰雅诺夫(Chayanov)所提出的充分就业,即投入充分回报,农业总产出最大化。如图所言,上图以家庭无报酬(Free Labor)的生产关系,及以产量最大化为目标下,则农业总产出可以达到C-D阶段。这是因为农家内部劳动力不支付工资,使得“劳动边际产出”的概念完全无效,劳动可以无限投入。并且不存在企业量产的最低门槛。这明显优于资本主义经济和资本主义企业。但在雇佣市场的生产关系,及以利润最大化为目标下,则农业总产出会止步于B-C阶段。宏观上,中国古代农业达到了伊懋可(Mark Elvin)所提出的高水平平衡陷阱,这主要是得益于全球作物引进和本地高投入两种有利因素。此外,不同于奥尔森(Olson)所提出的国家政府必然寻租的假设,中国古代政府有意识地放弃寻租,并重视灾疫下的救助福利。以此推论,由于中国国家重农-劝农体系限制政府寻租,提倡轻徭薄赋,那么以政府税收来衡量国家能力的假定就不成立。中国政府所推动建立的国家-农民联盟使得人均税收负担降低、民众福利上升、及人口大幅增长,最终达到了经济学上所说的帕累托双赢(Pareto Optimum)。

本次讲座的评论人由南京农业大学钟山首席教授,国际科学史研究院通讯院士、《中国农史》杂志主编王思明,北京大学经济学院经济史学系主任周建波教授担任。

王思明指出资源禀赋的确对人类生存方式有重大的影响,胡焕庸线即是一个例子。在我国,400毫米等降水线以下主要为牧区,400至800毫米等降水线为旱作农业区,800毫米等降水线以上为稻作农业区。事实上,农耕的历史在人类漫长演进过程中可以算作一种姗姗来迟的生活方式,除资源禀赋外,农作物还受到经济转型、人口增长、饮食文化变迁等多重因素的影响。在中国农业发展史上,主要农作物经历了多次变迁。几千年前,中国人以粟(小米)、黍为主;至唐代,小麦逐渐替代了小米;而至宋元明清,稻作崛起,至今是我们日常主要的主食之一。此外由于国外农产品的引入,中国玉米产量也极为可观,是第一大作物,这是由于70%的玉米可以用于饲料,满足人类更高水平的物质需求。王思明提出这些因素或可以为邓钢教授深入的研究补充些许新的思路。

周建波指出邓钢教授的系列研究讲座逻辑上一脉相承,讲解上深入浅出,结论也是新颖而有力。首先,邓钢教授指出中国农业生产环境并不突出,但却成为世界著名的以农立国的国家之一。其次,中国历史上在土地制度上进行了长期的摸索。春秋战国时期,曾试图实行土地私有制的制度,但也产生了农工商产业失衡的矛盾。因此,在随后的千百年中,中国土地制度以国有制为主以缓解土地兼并矛盾。最后,直至宋元明清,中国再次探索私有制发展,正如邓钢教授所言,这的确对于农耕效率有着显著的提升。

最后,北京大学经济学院副院长张亚光副教授以三个贯通对本次讲座进行总结。他指出此次讲座的内容充分体现出邓钢教授古今贯通、中外贯通和交叉学科贯通的学术研究特点。邓钢教授学术视野宏阔,理论分析深刻,值得广大学者认真学习。同时,邓钢教授对中国历史的研究讲学,也为西方学习中国历史提供了新的渠道,让西方学者更好地理解中国的历史发展和选择的发展道路。

主讲人简介

邓钢,伦敦政治经济学院(The London School of Economics and Political Science)终身教授,英国皇家史学会终身院士,伦敦商务孔子学院副院长。师承英国经济史学家艾瑞克琼斯(Eric L. Jones)。曾任南开大学、清华大学、意大利都灵大学等客座教授,北大—LSE暑期班管理委员。目前担任麦克米兰出版社 (Palgrave Macmillan Press)世界经济史系列主编。1994年获“世界经济学会全会四年一度最佳博士论文奖”。研究专长为中国长周期经济增长、东亚现代化、中西经济发展比较。

供稿:经济学院经济史学系

美编:山竹

责编:量子、禾雨、予天