2019年5月31日,北京大学经济学院“经济学论坛”在经济学院302会议室举行。本次论坛由郝煜副教授主持,约翰·霍普金斯大学凯瑞商学院助理教授邢亦青作了“社会网络中的‘物以类聚,人以群分’(‘Homophily’in social networks: applications and origins)”的报告。

“经济学论坛”,是由北京大学经济学院经济学系主办的专业学术性论坛。论坛致力于打造一个经济学专业人士进行交流与对话的平台,对当前及未来的经济理论、研究方法和现实热点问题展开广泛、深入、全面、开放的探讨。论坛每月举办一次,由主题演讲、专业评论和自由讨论构成。论坛邀请经济学各领域素有研究的知名学者或研究取得进展的中青年学者发表主题演讲,并围绕相关问题展开讨论。

社会网络一直以来都是经济学中很重要的话题。得益于数据可获得性的提高和数据处理工具的改进,关于社会网络的研究逐渐发展与壮大。在中国,社会网络就是指人们常常说到的“关系”。尽管人们所说的“关系”多少带有负面的意味,但其实“关系”本身是一个中性的词汇。邢亦青老师通过列举教父时代西西里岛南部的家族间婚姻关系网、2008年金融危机中的全球金融网络、美国白人与黑人的朋友关系网、印度不同种姓间相互借米和煤油的关系网络、美国参众议员共同投票的分布网络、中国快递店中的湖南新化老乡网等实例,展现了社会关系网的存在及其重要作用。

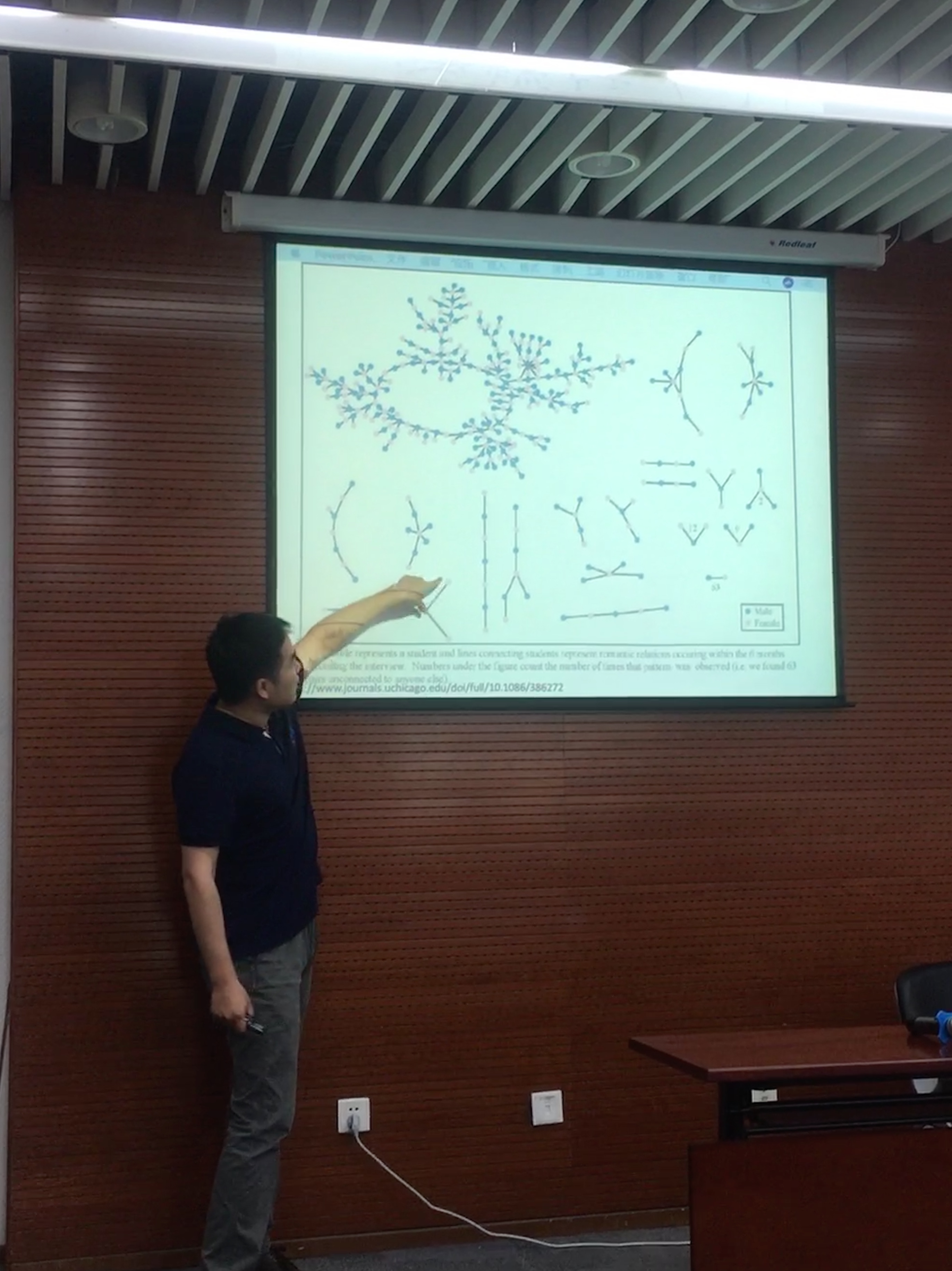

邢亦青老师介绍到,社会关系网的研究通常分为三大步骤:网络的形成、网络的描述以及网络的影响。具体而言,网络的形成探讨决定社会关系网形成的因素,网络的描述侧重从微观(度degree、中心度centrality、聚类cluster)和宏观(度的集合degree list、距离distance、分类homophily)两个层面对网络的特征进行说明,网络的影响则突出网络对人们的观念、资源和人才的配置、平等与效率、社会稳定等各方面所起到的作用。

在报告结束后,王熙老师针对社会关系网的内生性、社会关系图表的含义以及社会关系网相互加强的效应进行了点评,郝煜老师也就不同社会网络的历史背景和实际发展趋势与邢亦青老师进行了交流,论坛圆满结束。